دفاتر الحنين إلى أيّام المدرسة

توقظ رؤية الدفاتر القديمة الغافية في أحضان المحفوظات في النفس ماضيات أياّم المدرسة، فيما تفوح رائحة الحبر العتيق الراقدة في طيّاتها، فور تقليبك لصفحاتها.

دفاتر كانت تتنافس المعامل في إنتاجها، وفي تسويقها، قبل هبوب هواء التشارين، جريًا على العادة التي كانت متبعة في المدارس، في أيّامنا تلك .

دفاتر بألوان وأشكال مختلفة للكتابة باللغات العربية والفرنسيّة، أو بالإنكليزيّة في المؤسّسات التربويّة الأنغلوفونيّة. منذ انتظام التعليم داخل صفوف، في قلب مبانٍ، تتفاوت في قدرتها الاستيعابيّة للطلّاب، وفي أحجام صروحها. بعدما بقي التعليم، لوقت لا يستهان به، بمساحة ظلّ سنديانة، أو شجرة جوز، حين الصحو، والشمس التي تشوي وتقلي، أو داخل بيت خرب، ومهجور، مسقوف بجذوع الأشجار، في موسم الأمطار، وصولات البرد. كان ذلك، بطبيعة الحال، زمن القضيب الطويل يحمله المعلّم الذي يعرف، كما كتب الأديب والفنان يوسف النعيمي (١٩٠٧ - ١٩٧٤) باسم الشدياق، ويرضى مقابل تلقينه فكّ الحرف، وما يزيد عن ذلك قليلًا، لتلامذته، بتقاضي أجرته كميّة من البيض، أو سوى ذلك من حواضر البيت .

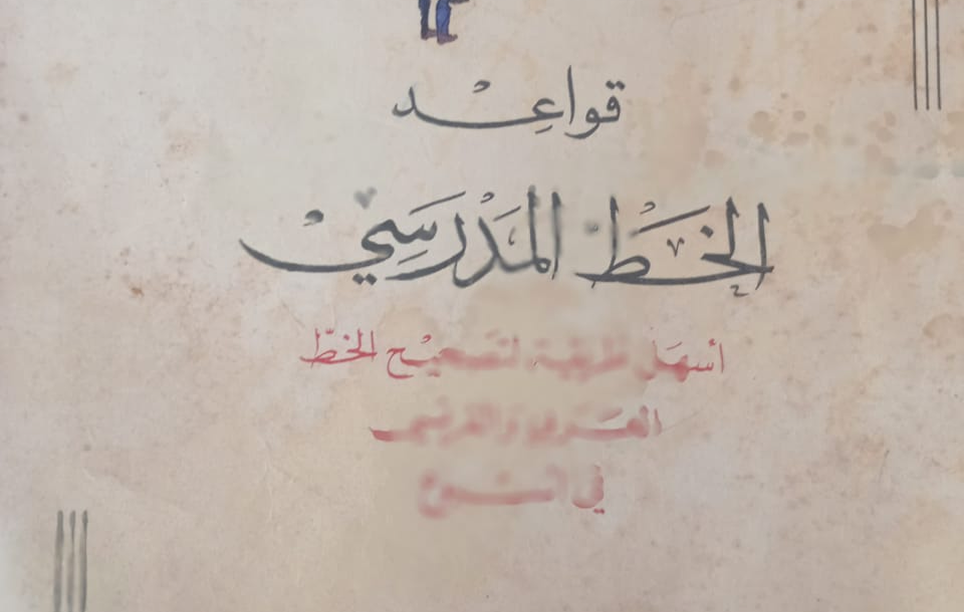

للكتابة بالعربية كان هناك، للمثال، دفاتر ماركة "الشمس"، وأخرى ماركة "جوبيتير" (المعبد الشهير في بعلبك)، و"دفتر العلمين" ( اللبنانيّ والسوريّ). وبالفرنسيّة دفاتر ماركة "إيكول كاييه"، "ليتوديان "، "ليغلون"، "كومبوزيسيون"، "سبور إكزرسيس بوك" ، وسوى ذلك من الماركات. ولم يكن قلم الحبر الناشف الذي ابتكره مرسال بيك، أو سواه من المبتكرين، قد فرض نفسه بعد مسهّلًا إنجاز الفروض المدرسيّة. وقد وُجّهت إلى هذا القلم التهمة، حال نزوله إلى الأسواق، بأنّه ولو كان قد يسّر الكتابة، وسرّع إتمام الوظائف الدراسيّة، فقد أدّى إلى تردّي الخطوط. بينما كانت الريشة المعدنيّة العريضة المخصّصة للكتابة باللغة العربيّة، والريشة الأخرى المخصّصة للكتابة بالفرنسية، والتي تغطّ، وهي في مقابضها الخشبيّة، في المحابر، أحفظ لمستوى الخطوط ، لحملها الطلّاب على التأنّي في ما يسطّرونه، وعلى التمهّل في ما يخطّون . بحيث انتهى القلم الناشف، بغالب الطلاب، إلى ما يشبه خطوط الأطباء في وصفاتهم السريعة التي لا يحلّ لغزها إلّا الصيادلة. وهذا ما دفع الخوري يوسف عون، وقد يكون دفع سواه ممّن لم يصلني عنهم، إلى إصدار كتاب قواعد الخطّ المدرسيّ، في بيروت، وتضمينه طريقة في اختبار خطّ التلامذة، بمدّة أسبوع فقط. وهي طريقة كان يستطيع أيّ معلّم - كما قدّم لكتابه بالقول - أن يشرحها على اللوح، ويراقب بنفسه تطبيقها، مضيفًا بأنّه إذا لم يستطع أيّ منّا أن يكون خطّاطًا، أي ذا خطّ جميل، فهو يستطيع أن يكون ذا خطّ صحيح .

إلّا أنّ خطوط الطلّاب أخذت، بعد الانتقال من طور تعليميّ إلى آخر، مستوياتها تنحدر إلى حدّ التدنّي، بعد التحرّر من مشقّة الكتابة بالريشة، والاستعانة بالورق النشّاف لامتصاص ما يفيض من الحبر، خشية التسبّب بتلطيخ الدفاتر، وإحداث بقع تصعب إزالتها، جراء حركة خرقاء، قد تُقابل من المعلّم بالويل والثبور، وعظائم الأمور .

كلّ الأحرف كانت تكتب على سطر من سطور الدفاتر. أحرف من السطر إلى فوق، وأحرف من السطر إلى تحت. ولا يشذّ سوى حرف اللام لتمتّعه بنعمة الصعود فوق السطر، والنزول تحته، في آن .

وبرغم كثرة الموادّ المرهقة لأذهان الطلّاب، أسوة بفائض حمولة الحقائب المدرسيّة المحتاجة إلى رافع أثقال مفتول الزندين، ودخول أقلام الحبر السائل على خطّ الكتابة ما بين مراحل قلم الغزّار، وقلم الكوبيا، والريشة المعدنيّة، لكتابة تراعي حرمة الخطوط الصحيحة، فقد كانت أيّام المدرسة أحلى ما تحلّت به أيّام العمر .

ولم يكن جرس المدرسة يباغت أواخر أيّام اللهو في الصيف، أو في مطلع الخريف. ولا يغدر موسمي الاصطياف، وقطاف التفّاح، ويدقّ في أيلول، كما هو الحال الآن .

واليوم ، لا أحد منّا يعلم أي مصير ستؤول إليه الدفاتر التي لا تزال في التداول الواسع إلى الآن، في ظلّ التحوّل الرقميّ، والتراجع الورقيّ، وزحف الألواح الذكيّة، وعصر أجهزة الكومبيوتر المحمولة. لكنّها ستظل تؤدّي مهامها ما دامت في الخدمة.